Entretien avec Sofiane Akichi

Dans un monde en constante évolution, animé par une soif de changement durable, l’engagement citoyen ne se limite plus aux sphères militantes ou institutionnelles. Il s’invite désormais sur les scènes de festivals, dans les ateliers d’artistes, les studios de création, les scènes de théâtre et les espaces numériques. En Afrique comme ailleurs, les industries culturelles s’imposent comme des acteurs clés du lien social, capables de fédérer, d’émouvoir et de transformer.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit InspireAndShine, en mettant en lumière les formes d’engagement qui émergent hors des sentiers battus. Car aujourd’hui, le changement social ne relève plus d’un seul profil : il concerne l’étudiant, l’entrepreneur, le créateur, la mère de famille, tous ceux qui, par leur art ou leur voix, participent à la construction d’un monde plus inclusif.

Cette semaine, notre rubrique Analyse accueille Sofiane Akichi, diplômée en affaires internationales et diplomatie une spécialisation en Diplomatie Culturelle, pour une réflexion sur le rôle central de la culture dans le renforcement du lien social. Une analyse essentielle à l’heure où l’engagement se réinvente.

Analyse

Cher Sofiane, bienvenue sur InspireAndShine. Avant tout propos, pourriez-vous nous dire en quelques mots qui est Sofiane Akichi et partager un pan de votre parcours, s’il vous plaît ?

Hello InspireAndShine ! Sofiane AKICHI, c’est d’abord une amoureuse de musique. J’estime être à la croisée de plusieurs univers : celui de la stratégie, de la Diplomatie Culturelle et des Industries Musicales. Titulaire d’une Licence en Droit Public, d’un Bachelor 1 en Entrepreneuriat & Innovation et plus récemment d’un Master en Affaires Internationales et Diplomatie avec une spécialisation pour la Diplomatie Culturelle, je travaille aujourd’hui à aider les acteurs de l’industrie musicale à structurer leurs carrières et à mettre en place des stratégies concrètes pour exister professionnellement dans l’industrie musicale africaine.

Nous vous savons porter un intérêt particulier à tout ce qui touche à la diplomatie et aux industries culturelles. D’où vous vient cette passion, et quel a été le déclic qui vous a poussée vers un domaine qui reste peu connu ?

La passion et le déclic me viennent, en observant de très près l’impact réel de l’industrie musicale, notamment en Afrique. J’ai pris conscience que c’était un levier d’influence, d’identité et même d’économie. Mais surtout, j’ai réalisé que le talent seul ne suffisait pas. Nos talents africains, aussi talentueux soient ils ont besoin d’un accompagnement stratégique, d’un écosystème structuré et de formations adaptées à leurs réalités pour se développer durablement. Cette prise de conscience m’a poussé à réfléchir à des modèles de développement plus concrets.

Quelle définition donneriez-vous au terme ‘’ diplomatie culturelle’’ ? Quel lien selon vous aurait-il avec les questions de transformation sociales ?

La Diplomatie Culturelle est l’usage intentionnel de la culture comme outil d’influence, de dialogue et de coopération entre les peuples. Elle fait intervenir à la fois les notions de Soft Power et d’engagement citoyen. Lorsqu’elle est bien construite, elle devient un outil de transformation sociale : elle promeut des identités, des savoirs et connecte des communautés.

Y a-t-il eu un moment particulier dans votre parcours où vous avez pris conscience que ce domaine pouvait être un levier puissant de transformation sociale ?

Oui, pendant la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Au-delà du football, on a vu la culture et notamment la musique jouer un rôle clé dans la cohésion nationale. Une simple chanson reprise par les supporters, les artistes et les médias, est devenue un hymne populaire. Elle valorisait l’identité ivoirienne, les émotions collectives et la fierté d’un peuple. C’est dans ce genre de contexte que l’on mesure la puissance sociale d’une création culturelle.

Selon vous, en quoi la culture peut-elle influencer durablement les comportements et les dynamiques sociales ?

La culture a le pouvoir d’agir là où les discours échouent. Elle façonne nos récits, nos désirs et même nos habitudes. Un film ou une chanson peuvent aisément modifier notre rapport à l’autre et à nous-mêmes. Elle crée également des modèles et des représentations qui conditionnent nos comportement sur le long terme.

Quels sont, à vos yeux, les leviers les plus puissants de l’industrie culturelle source de lien social?

Selon moi, l’un des piliers les plus puissants reste la structuration d’un écosystème artistique durable. Ce n’est pas seulement une question de création mais aussi de développement. Lorsqu’on forme, accompagne et entoure les artistes avec des outils concrets – en management, en stratégie de carrière, en compréhension des marchés – on leur donne la capacité d’aller plus loin. C’est dans cette structuration que se créent des liens entre les artistes, les communautés, les partenaires et les institutions. C’est là que la culture devient un véritable catalyseur social.

Certaines formes culturelles sont plus discrètes, plus subtiles comme la poésie, la mode, le design sonore ou encore la scénographie. Comment ces formes peuvent-elles porter un message d’engagement sans en avoir l’apparence ?

Je crois qu’elles sont certainement les formes les plus puissantes car elles agissent par infiltration. Une scénographie peut éveiller la conscience du public sur des enjeux divers, une ligne de vêtements peut revendiquer l’afro-futurisme sans même prononcer un mot, un poème peut toucher là où aucun discours n’aurait pu le faire. Ces formes impactent par leur langage subtil.

Avez-vous en tête un projet culturel qui, sans se revendiquer comme militant, a eu un impact social fort?

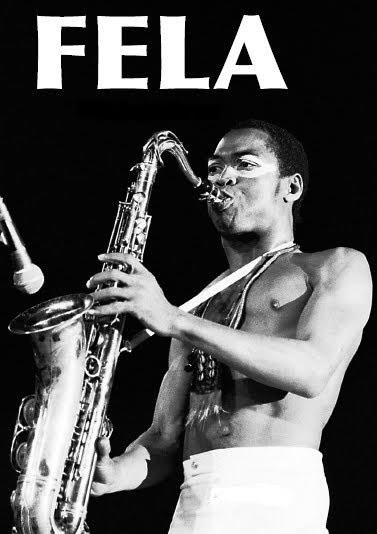

Là tout de suite je pense à Fela Kuti à titre d’exemple. Même si son œuvre était éminemment politique, il ne s’est jamais revendiqué comme un militant au sens classique. A travers la création de Kalakuta Republic, Fela a montré que l’art pouvait devenir un outil d’émancipation collective. Il réussi à éveiller les consciences, à dénoncer les abus de pouvoir tout en créant un mouvement culturel et populaire qui inspire jusqu’aujourd’hui.

Comment l’industrie culturelle peut-elle aller à la rencontre des publics les plus éloignés des circuits traditionnels de l’engagement ?

En repensant son fonctionnement. Il ne suffit pas de rendre les œuvre accessibles : il faut créer des stratégies de développement qui intègrent les réalités du terrain. Cela suppose d’accompagner les artistes dans la conception de formats qui parlent davantage à ces publics. Cela implique également de former les porteurs de projets pour qu’ils soient mieux outillés. C’est en créant un écosystème solide soutenu par des institutions qui comprennent les enjeux qu’on peut véritablement aller vers ceux qu’on ne touche jamais.

Pensez-vous que l’engagement culturel est toujours intentionnel ? Ou peut-il émerger de manière intuitive, voire inconsciente ?

Les deux coexistent parfaitement. Il y a des artistes qui portent un message clair et construit et d’autres qui expriment juste une vérité intérieure sans chercher à s’engager mais dont l’œuvre devient un miroir social.

Selon vous, quel rôle les artistes et les créateurs jouent-ils dans la construction d’un imaginaire collectif autour du vivre-ensemble? En quoi leur sensibilité, leur regard et leur capacité à raconter le monde peuvent-ils contribuer à façonner des récits communs porteurs de lien social?

Les artistes sont des façonneurs. Leur sensibilité permet de capter les tensions, les espoirs et les rêves d’une société. En racontant le monde avec émotions, ils donnent naissance à des récits communs dans lesquels les gens peuvent se reconnaître.

Comment les institutions publiques, privées ou communautaires peuvent-elles mieux accompagner les dynamiques culturelles à fort potentiel social?

Les institutions publiques, privées ou communautaires doivent investir dans le développement artistique, soutenir la formation et accompagner les porteurs de projets sur le long terme. Il faut co-construire des politiques culturelles adaptées aux réalités locales, et reconnaitre que la culture est un investissement stratégique.

Dans un contexte où la culture est de plus en plus soumise à des logiques de marché, quels sont les risques ou les limites d’un engagement en filigrane ?

Quand la culture est trop influencée par le marché, on prend le risque de diluer le message. On peut vouloir suivre les tendances et perdre la force de ce qu’on voulait exprimer au départ. L’engagement devient plus discret et parfois invisible. Le défi est de rester fidèle à ce qu’on veut transmettre tout en trouvant des formats durables. Il ne faut pas sacrifier le fond pour la forme.

Comment percevez-vous la relation des nouvelles générations à la culture en tant qu’outil d’engagement et de transformation?

Je pense qu’elles ont une relation très instinctive et libre. Elles s’expriment à travers le slam, le street art, la mode… Et même si ce n’est pas toujours conscient, leur manière de s’exprimer est déjà une forme d’engagement. L’enjeu est de leur donner l’espace et les ressources pour aller plus loin dans cette voie.

Enfin, que diriez-vous à une personne qui souhaite s’engager à travers l’industrie culturelle, mais qui hésite encore à le faire?

Je lui dirai que la culture est un terrain d’action puissant et nécessaire. Si tu as un regard, une voix ou une idée c’est déjà un point de départ. Tu n’as pas besoin d’être célèbre ou parfaitement prêt. Le changement et l’impact peuvent venir de tes faibles commencements.

Un dernier mot à partager ?

Je crois profondément que l’Afrique a tout pour produire des modèles culturels puissants, durables et transformateurs. Mais cela demande une vision, des alliances stratégiques et le respect pour ceux qui s’y consacrent. A mon niveau, je veux continuer à bâtir des ponts entre musique, stratégie et transformation, c’est là que je me sens utile.

L’industrie culturelle représente en Afrique, un secteur en pleine croissance, englobant des domaines variés tels que la musique, le cinéma, la mode, le design, la littérature, la gastronomie ou encore l’artisanat. En Afrique de l’Ouest, des pays comme la Côte d’Ivoire, le Bénin ou le Nigeria sont devenus des pôles culturels majeurs, portés par une jeunesse dynamique et des scènes artistiques en constante effervescence. En Afrique australe, l’Afrique du Sud se distingue par une scène artistique très engagée, mêlant art, mémoire et justice sociale.

Bien au-delà du divertissement, ces industries et leurs acteurs cassent les codes et endossent de plus en plus le rôle d’acteurs de changement. Pourvoyeuses d’emplois, elles accueillent chaque année de nombreux jeunes en quête de stabilité professionnelle. Elles constituent un espace fertile pour l’expression, la sensibilisation et la transformation des imaginaires collectifs. Dans une société en constante évolution, où l’engagement social, le plaidoyer en faveur du développement durable et la construction d’une Afrique forte se réinventent, il est essentiel que des sujets tels que le rôle des industries culturelles dans les dynamiques de transformation vers l’avenir soient mis en lumière.

Chère Sofiane, InspireAndShine vous remercie sincèrement d’avoir accepté d’analyser ce thème avec nous. Nous vous souhaitons de continuer à briller dans le domaine qui vous passionne, et surtout d’inspirer et d’impacter positivement les générations futures à travers vos actions.

Parce que l’engagement est l’affaire de tous, et que le monde a besoin de vous, de vos talents et de votre créativité : engagez-vous !

Raissa Sawo Kouadio

InspireAndShine, c’est aussi des pages Facebook et LinkedIn, abonnez-vous !!

Pour tout savoir sur votre blog, cliquez sur le lien: Tout savoir sur InspireAndShine – InspireAndShine